Johannes Meinhardt

Zu den Zeichnungen von Eva Borsdorf

Während die spätmoderne Malerei ihre Möglichkeiten der Selbstreflexion und Selbsterforschung schon seit längerem weitgehend erschöpft hat, zeigt die Zeichnung in den letzten zwei Jahrzehnten eine erstaunliche Fähigkeit, interessante Fragestellungen und Sichtbarkeiten aus der Infragestellung und der Kritik ihrer traditionellen Verfahrensweisen und Deutungen zu entwickeln. Lange Zeit schien die Zeichnung den Prozess ihrer grundsätzlichen Befragung nur beschränkt mitzumachen. Denn Zeichnung (disegno), die in der Neuzeit, seit der Renaissance, von vornherein als dasjenige galt, das dem Geist oder dem Bewusstsein zugehört, das selbst schon bewusstseinsförmig ist, schien so eng mit der Subjektivität und der schöpferischen Arbeit des Künstlers verknüpft zu sein, dass sie sich unabhängig von diesen gar nicht denken ließ. Zeichnung blieb auch für die Moderne das persönlichste Medium, das Medium der Erfindung, des Einfalls, der privaten Aufzeichnung.

Neues Leben und völlig neue Möglichkeiten aber gewann die Zeichnung dadurch, dass sie sich aus ihrer engen Abhängigkeit von der Intentionalität des Bewusstseins zunehmend befreite, dass sie die Betrachter mit Phänomenen konfrontierte, die nicht mehr einfach konsumierbar waren, sondern sich durch Mehrdeutigkeiten oder Unfassbarkeiten und Unentscheidbarkeiten dem schnellen Begreifen entzogen. Diese Befreiung macht die Zeichnung zu einem spezifischen Mittel der Erkenntnis, indem sie die Betrachter zur Reflexion auf die Mechanismen und Funktionsweisen ihres Sehens verführt und nötigt.

Zeichentheoretisch ist eine Zeichnung eine Sendung, die eine spezifische, eine ikonische Schrift einsetzt – eine Schrift ohne Sprache. Ein bildlicher Bewusstseinsinhalt, der zwar auch mit Wahrnehmung verknüpft sein kann, vor allem aber mit anderen psychischen Instanzen wie Erinnerung, Imagination, Vorstellung etc., wird seiner Bedeutung wegen gewählt oder zumindest in der Wahrnehmung ausgesucht; dieser Bewusstseinsinhalt wird durch eine Tätigkeit der Hand, durch das Zeichnen, als Spur auf einen Träger aufgebracht und bildet dort kulturell bekannte und deswegen wiedererkennbare piktural-semantische Einheiten, eine Art von Logogrammen, deren Verstehen viel mehr von der Kenntnis der jeweiligen ikonischen Schrift als von der (scheinbar unmittelbaren, sprach-, kultur- und geschichtslosen) Wahrnehmung des Individuums abhängt. Der Betrachter oder Leser des Logogramms (oder Piktogramms, wenn eine starke Rückbindung an die konkrete Wahrnehmung stattfindet), vermag der grundlegenden Spaltung und Doppelung eines jeden Zeichens im starken Sinne des Wortes, der Doppelung in Bedeutungsträger (Signifikant) und Bedeutung (Signifikat) wegen die Bedeutung des Logogramms in seinem eigenen ikonischen Schriftrepertoire zu finden und dieses auf solche Weise zu `verstehen´.

Mit den unterschiedlichen Werkgruppen, die Eva Borsdorf entwickelt hat, unterläuft sie diesen semantischen Prozess der Zeichnung, sie stört den bis dahin fraglosen Zusammenhang von schöpferischer Intention, einschreibender Tätigkeit der Hand und wahrnehmender und verstehender Rezeption durch den Betrachter; sie stellt dadurch die Selbstverständlichkeit und das selbstverständliche Funktionieren dieses Ausdrucks- und Verstehensprozesses in Frage. Damit wird Zeichnung rätselhaft und fast erschreckend (und dadurch erst interessant): der Betrachter sieht sich Mehrdeutigkeiten und Unentscheidbarkeiten gegenüber, die ihm nicht mehr sagen, was sie ihm zeigen oder was er sieht; er sieht sich Phänomenen ausgesetzt, die ihm, quasi unter seinen Augen, entziehen, was er sieht – oder, genauer, die es ihm zunehmend unmöglich machen, zu wissen, was das ist, was er sieht.

Die Arbeit mit geraden Linien, mit von einem kleinen Nagel zu den nächsten gespannten Fäden, verleiht diesen Linien eine beträchtliche materielle Eigenständigkeit: es werden immer nur einzelne Punkte festgelegt, die Nägelchen, und zwischen diesen Punkten Fäden gespannt. Solche `Zeichnungen´ projizieren ihre Schatten auf die Wand: da die Fäden ein Stück von der Wand entfernt gespannt wurden, erzeugt jede Lichtquelle auf der Wand eine eigene Schattenlinie. Eva Borsdorf arbeitet deswegen oft mit zwei Lichtquellen: dem einfallenden Sonnenlicht, das mit der Zeit seinen Einfallswinkel verändert, und einem elektronisch gesteuerten Scheinwerfer, der seine Intensität verstärkt und verringert, bis zum Erlöschen; so dass mehrere Schattenlinien, deren Intensität und Ton sich teilweise verändern, zugleich existieren. So wird neben den Linien auch das Licht als energetische Realität in seiner Kontingenz und seiner Materialität betont und sichtbar. Die in die Wand gesteckten kleinen Nägel, senkrecht zur Wand und den Fäden verlaufend, erhöhen noch die sichtbare Materialität und Befremdlichkeit der Linien: die Verankerungspunkte dieser Linien erstrecken sich in den Raum, bringen also die dritte Dimension ins Spiel. Bei einem Blickwinkel schräg zur Wand rufen die geometrischen Zwänge der Perspektive überraschende, unglaubhafte Verzerrungen hervor.

Die Fadenzeichnungen gehen fast alle von den Raumlinien des Raumes aus, in dem sie installiert werden; sie greifen Raumlinien auf, führen sie im zweidimensionalen Bildraum weiter und erzeugen so ein lineares trompe l’oeil, eine Augentäuschung; diese aber täuscht nicht, sondern macht den Raum als geometrisch-architektonische Konstruktion deutlich. Was voraussetzt, dass die Zeichnung, ausgehend von einer (etwa fotografischen) Vermessung des Raumes, ihrerseits auf die Wand projiziert wird. Auch wenn die Fadenlinien den Raum spiegeln oder in einer Verdoppelung staffeln, artikulieren sie den Raum durch seine Selbstabbildung und führen so den Blick zurück aus dem fiktiven Bildraum in den architektonischen Realraum. Durch die perspektivische Verlängerung, Spiegelung oder Verdoppelung des Raums wird dieser geöffnet, aufgerissen. Dieses Spiel mit der Fläche und dem Raum, in dem die Fläche Raum suggeriert, reflektiert (spiegelt) oder abbildend verdoppelt, nutzt Eva Borsdorf auch noch auf eine vierte Weise: die Fadenlinien umreißen teilweise genau das, was sich hinter ihnen befindet, so dass die Wand, oft eine von der Künstlerin auf die Architektur des Ortes hin gebaute zusätzliche Wand, wie ein Schirm zu funktionieren scheint, auf den die dahinter befindlichen Räume und Gegenstände von hinten projiziert werden. Verborgen werden so Gegenstände wie Leitern, Hämmer, Kisten oder Ähnliches, technische Hilfsmittel des Aufstellungsaufbaus, aber auch Fenster oder Spiegel oder sogar Gemälde, die sich auf der hinter dem Schirm liegenden, verborgenen Wand befinden: das Verborgene wird angedeutet oder suggeriert.

Die Fadenzeichnungen verhalten sich gegenüber Fotografie, mit der sie eine grundlegende Verwandtschaft besitzen, aber auch entgegengesetzt. Verwandt ist beider Abkunft aus der durch das Licht sich einschreibenden Perspektive, also die Selbsteinschreibung des Raums als Schatten in eine zweidimensionale Fläche. Diese Selbsteinschreibung wird bei Borsdorf aber in eine Handarbeit transformiert, die auswählt und reduziert, und die die Materialität der Einschreibung als materielle Linie, die an der Wand befestigt wird, betont; das Foto dagegen kennt keine Auswahl, sondern ist unendliches Detail, das sich, materiell von einem Träger abhängig, im Status des rein Optischen befindet.

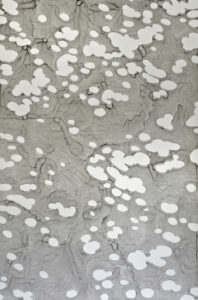

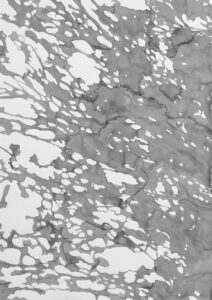

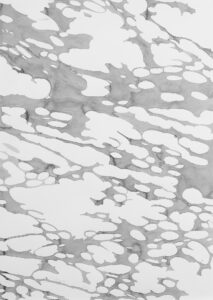

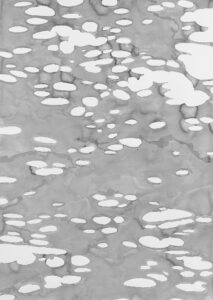

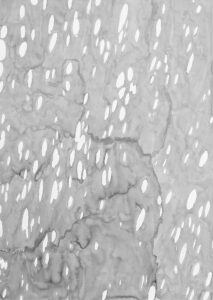

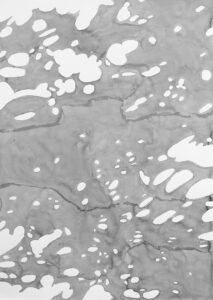

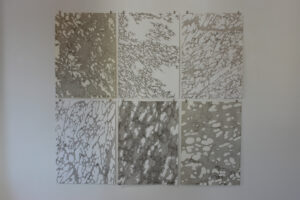

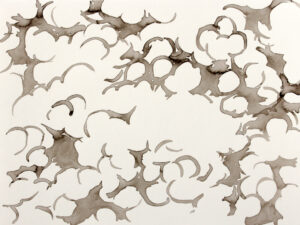

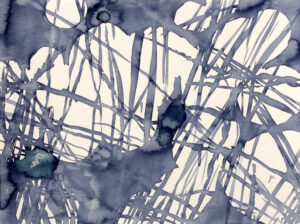

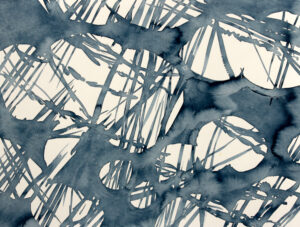

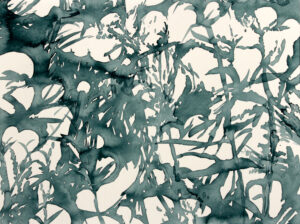

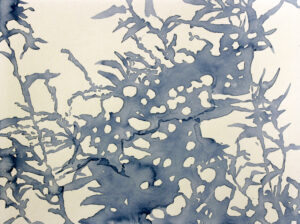

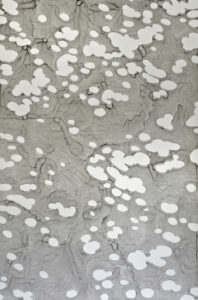

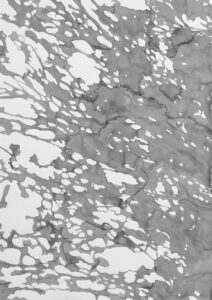

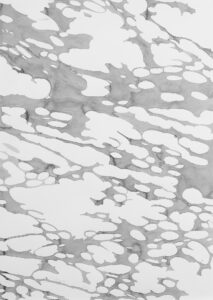

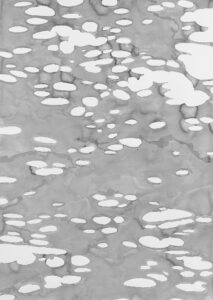

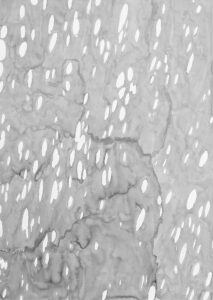

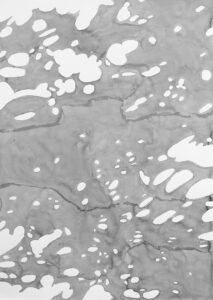

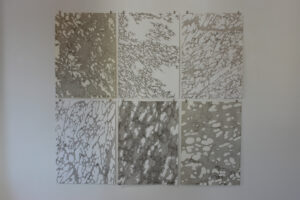

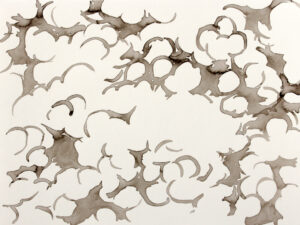

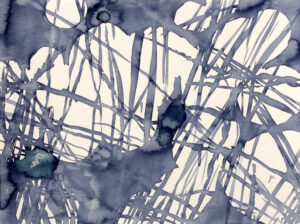

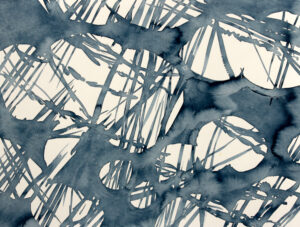

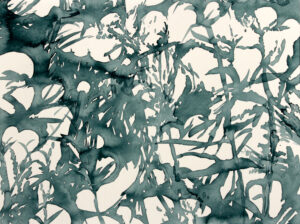

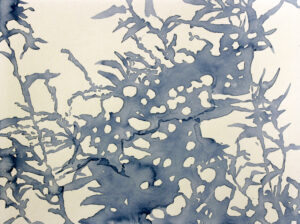

Die Projektionen sind Tuschezeichnungen, die so entstanden sind, dass sie die momentanen, flüchtigen und veränderlichen Flecken aus Licht und Schatten aufzeichnen, die entstehen, wenn die Sonne durch Blattwerk von Bäumen, Sträuchern oder Gräsern fällt. Diese Schattenprojektionen gehen von keinem gegenständlich stabilen Sujet aus; sie sind, abhängig vom Wind und vom Sonnenstand, in dauernder Veränderung oder Bewegung. Daher versucht die Hand, diese Schattenflecke schnell und ohne kompositionelle Erwägungen aufzuzeichnen (auch wenn diese schnelle Arbeit natürlich noch Aspekte von Auswahl einschließt). In solchem fast fotografischen Aufzeichnen wird die Rücksicht auf Erkennbarkeit bzw. Verstehbarkeit des Aufgezeichneten völlig zurückgedrängt. Das Auge dient nur dazu, der Hand das Aufzeichnen der Flecken zu ermöglichen; es ist nicht mehr an eine Intention, eine Imagination oder einen Bedeutungszusammenhang gebunden. Die quasi kurzgeschlossene, seismografisch aufzeichnende Tätigkeit der Hand erzeugt also keine semantischen Einheiten mehr, sondern potentiell undurchschaubare Fleckenverteilungen. In den älteren Arbeiten entstanden so nur `abstrakte´ flimmernde Flecken. In neueren, auch langsamer gezeichneten Arbeiten mit bestimmten Pflanzen (Verveine, Passiflore) sind zunehmend Umrissformen zu erkennen, die zumindest eine gewisse biologische Identifikation der Pflanze ermöglichen.

Schon das Sujet der Nuages (Wolken) ist fast formlos: von der Sonne farbig beleuchtete, feine Wolken im Himmel der Provence, die dabei sind, sich aufzulösen. Solche Wolken, fast nur noch Dunst, neigen dazu, als bloße Farbschleier am Himmel sichtbar zu sein. Zu diesen nicht zu fassenden atmosphärischen Phänomenen (Ansammlungen von Wassertröpfchen, die das Sonnenlicht brechen) hat Eva Borsdorf durch weitgehend formlose, Flecken bildende kurze farbige Striche von Farbstiften oder durch das Aufsprühen stark farbiger Leuchtfarbe (in sehr hellen Farben oder in Silber, mit einer deutlichen Tendenz, vor allem als Licht gesehen zu werden) Analogien in der Fläche hergestellt: keine Konturen, keine Linien, keine Grenzen, sondern nur Verdichtungen und Ausdünnungen der Farbe. Die kurzen Bleistiftstriche erscheinen so wie fleckige Ansammlungen von Regen- oder Farbspritzer, die sich auf ihre Ränder hin (die in Analogie auch die Ränder der Wolken sind) immer mehr verdünnen und so zuletzt auflösen, ohne dass eine Kante oder eine Form zu fassen wäre. Diese Verteilungen und Verreibungen variieren das Thema der Formlosigkeit, oder genauer Konturlosigkeit, zugunsten von Farbschleiern, von farbigem Nebel, von Dunst, von Atmosphäre. Solche Phänomene des Verschwindens oder der Auflösung schaffen eine Art der Sublimation im Sinne der Alchimie, eines Übergangs von Materie in immaterielle Phänomene – und Farbe hat in der Neuzeit wie in der Moderne immer diesen Übergang impliziert (den Übergang von paint in colour).

Das Konzept der Nuages wurde in einer vierten Gruppe dadurch erweitert, dass über die Verreibungen oder gesprühte Farbflecken Glasscheiben montiert wurden, die selbst mit gravierten oder sandgestrahlten (und so mattierten) Zeichnungen versehen sind: deren Sujets sind fast formlose, stark repetitive Zeichnungen von Blättern und Pflanzen, oder, wie auf manchen Papieren, formlose Wolken aus feinen Strichen, oder extrem reduzierte architektonische Linien, die einen nicht mehr genau bestimmbaren Raum suggerieren (der vom realen Ausstellungsraum abgeleitet sein kann). Diese `technischen´ Linien im Glas können auch mit entsprechenden architektonischen Linien in der Zeichnung auf Papier hinter dem Glas in Beziehung treten.

Die sandgestrahlten oder Gravur-Linien sind gewissermaßen negative Linien, durch das kraftvolle Aufreißen der Oberfläche des Glases entstanden, Risse, kein aufgetragenes Farbmaterial; sie erzeugen projizierte Schattenlinien (wie die Fadenzeichnungen) auf das hinter dem Glas liegende Papier. Diese Schattenlinien können als Positivform des graphischen Negativs verstanden werden; und die Gravuren selbst sind, abhängig vom Winkel des Lichteinfalls, zum einen selbst fast nicht oder sehr gut sichtbar, und zeigen sie sich zum anderen als helle oder als dunkle Linien.